今でこそECMレーベルは欧州ジャズレーベルとして評価が確立しているが1969年の設立当初からそうだったわけではない。英国バージンレーベルが「Tubular Bells」のベストセラーでビジネスの基礎を固めたように、ECMではチック・コリアの「Return to Forever」や一連のキース・ジャレットのソロピアノによるビジネス的な成功がなければ,今のECMはなかっただろう。

そもそもECMは自らとジャズのレーベルと定義したことは一度もなく、「Edition of Contemporary Music(現代音楽出版)」なので、同時代性のある音楽をオーナー、プロデューサーのマフレッド・アイヒャーの審美眼を通してリリースすることを目的としていたし、今でもそうだろう。

レベールめいに「EMC-Edition of Contemporary Music」と掲げたように、最初はフリージャズや既存のジャンルの枠にこだわらないアプローチのミュージシャンを積極的にリリースしていたし、それらはアイヒャーの美学に裏打ちされていた。そんな中から有名ではないが個人的に愛聴しているものの話。

The Music Improvisation Company / same (1970)

デレク・ベイリー(g)を中心とした集団によるThe Music Improvisation Companyは、Incusレーベルから多くのアルバムをリリースしており、ECMのからリリースは本作のみで珍しい。特にECM的なサウンド処理がされているわけでないが、トラックごとのメンバーの組み合わせからは、The Music Improvisation Companyの音のカタログ的な要素も感じられて興味深い。後にキング・クリムゾンに加わり(すぐ脱退する)ジェイミー・ミューアの演奏も聴ける。当時のアイヒャーがフリーインプロビゼーションに強い関心をもっていたことがわかる。

David Holland & Barre Phillips / Music from Two Basses (1971)

これも初期ECMならではの作品で、デイブ・ホランド、バール・フィリップスという英国ベーシスト二人によるベースだけのアンサンブル。二人の個性のぶつかり合いと会話から音楽が紡ぎ出される。僕は、バール・フィリップスのファンで、彼の抑制の効いたインテリジェンスを感じさせるプレイともっとダイレクトな表現のデイブ・ホランドとの対比の妙が印象的。

Jan Garbarek etc / SART (1971)

ヤン・ガルバレク、ボボ・ステンソン、テリエ・リピダルといった後にECMで多数のアルバムをリリースする若き北欧ジャズミュージシャンによるセッション。タイトルの「SART」は、船舶や航空機が遭難したときに捜索レーダーに位置情報を伝える救難レスポンダー機器のことらしい。つまり、北欧というジャズの辺境の地から発信し、誰かに伝えようという意図なのだろう。冷たい炎のような演奏で、北欧の独自の音楽表現を既に示している。

Terje Rypdal / What Comes after (1973)

テリエ・リピダルは、ECMレーベルがなければ広く知られることがなかったアーティストかもしれない。所謂ジャズやフュージョンギタリスト的な要素は希薄で、現代音楽家でありジャズロック、プログレッシブロック的なスタイル。バイオリン奏法を得意としている。これはセカンドアルバムで内容が地味だったせいか、当時日本盤では発売されなかった。

僕にはこのアルバム全体がマイルス・デイビスの「Jack Johnson」へのオマージュのようの思える。特にレコードだとB面の「Yesternow」に近いサウンドスケープ。本作にはバール・フィリップス(b)も参加して静的で印象的な楽曲を提供している。

Bill Connors / Theme to the Guardian (1974)

ビル・コナーズ(g)は、チック・コリアの新生リターン・トゥ・フォーエバーのジャズロックアルバム「Hymns of The Seventh Galaxy (第7銀河の讃歌)」 で、クセのあるエッジの効いたハードなギターを聴かせたギタリスト。ECMからのソロデビューとなった本作は、意外にもアコースティックギターを中心にした多重録音。アイヒャーの深いディレイやリバーブ処理が施されて幽玄な音世界が現れる。説得力のある力作。

Gary Burton Quartet / Seven Songs for Quartet and Chamber Orchestra (1974)

ゲイリー・バートン・カルテットが、英国作曲家マイク・ギブスの作品を室内オーケストラとレコーディングしたもの。無調の前衛音楽ではないが、全体に非常にクールな演奏で浸透度の高い音楽。どの曲がどうというよりもその音楽の流れに引き込まれていく。

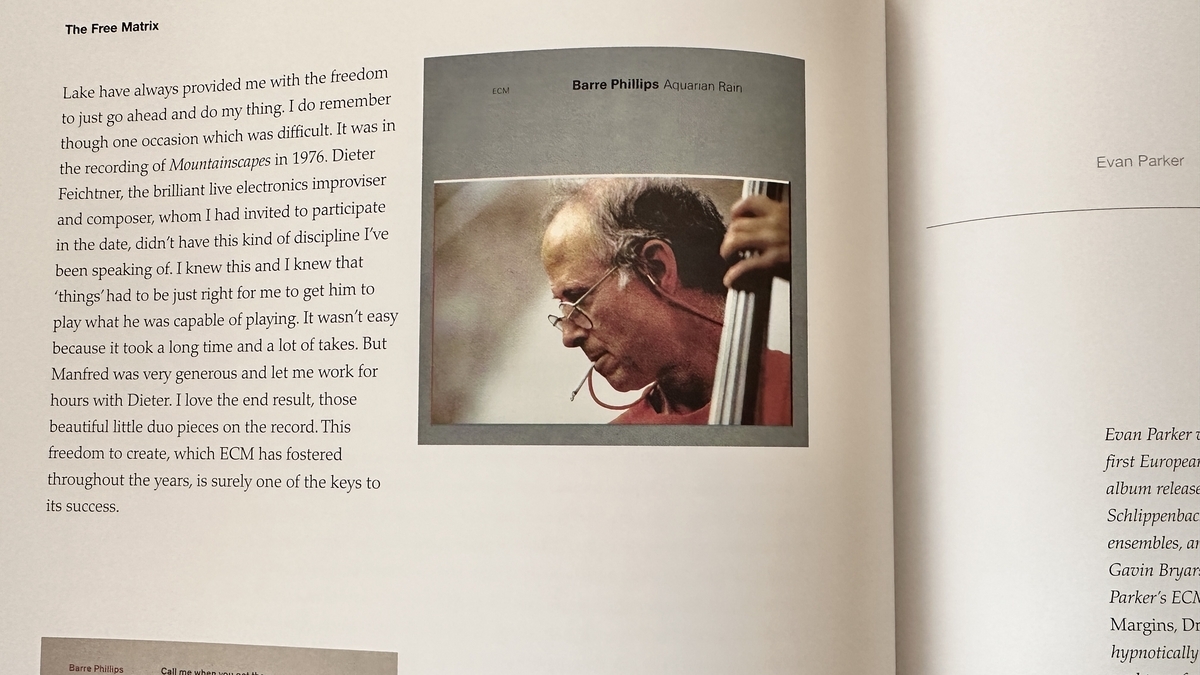

Barre Phillips / Mountainscapes (1976)

バール・フィリップス(b)のリーダー作。冒頭から分厚いエフェクト処理がされたコントラバスのボーイングに鋭いシンセサイザーとジョン・サーマンのサックスが絡み合っていくスリリングなサウンド。このアルバムはこのハードが1曲目が非常に強い印象を残すが、全体は緻密な構成で、参加したミュージシャンの技量、音楽性の高さが存分に発揮されている。ジョン・サーマンはシーケンサーのプリグラミングも担当しており、随所で個性的なシーケンスサウンドを聴くことができる。特筆すべきはスチュ・マーチンのドラムで、このアルバム全体の推進力となるドライブ感があり、同時に繊細であるという離れ業をみせている。

Edward Vesala / Nan Madol (1976)

エドワード・ベッサラはフィンランド出身のジャズドラマーでECMに何枚もアルバム残している。本作は最初は傘下のJAPOレーベルからリリースされたもの。当時、アルバムカバーに惹かれて買ったもの。冒頭から雅楽のようなサウンドで始まり、ビッグバンドスタイルあり、室内楽的なアンサンブルありで意表を突かれる。エドワード・ベッサラは、グランドキャバレーのダンス楽団でのキャリアがあり、それが、シリアスなものと俗っぽいものが混在するマーラー的な様相を見せている。フォーマットとしてはジャズなのだろうが、ECMでなければリリースされない作品。

Keith Jarret / Invocations - The Moth and the Flame (1983)

キース・ジャレットは、優れた鍵盤楽器奏者、表現者で、個人的には彼のジャズではない演奏が好みだったりする。彼にはスピリチュアルなものを求める側面があり、グルジェフの音楽を演奏したアルバムをリリースしたり、このアルバムでは「Invocations(祈り)」というタイトルが付けられている。サブタイルは「苔と炎」。内容は彼のソプラノサックスとパイプオルガンによる即興演奏。ここには「ケルン・コンサート」のような穏やかさはなく、非常に厳しい求道者の姿がある。特にソプラノサックスの荒涼とした吹き荒ぶような演奏は、阿部薫に通じるものを感じさせる。パイプオルガンの演奏はメシアンの作品に通じるところがあり、それは祈りという共通点があるからだろうか。聴くものを揺さぶる。

そう言えば、ECM好きが高じてこんな大判の本も買っていたのを思い出した。今度こそちゃんと読んでみよう。